実は、今回で&#

おそらく私は、一般的に言うところの「読書家」に当たるくらい、本をよく読んできた。あくまで趣味に過ぎないけれど、年間百冊は超えるほど読むので、量で言うならばそうだろう。

しかし今年に入ってから、本を読むと気持ちがざわざわして文字を追えず、ページをめくる手が止まってしまうようになった。読みかけの本もどんどん積み重なる。現実の政治的混乱が頭の中を占領し、それとリンクしたり想像が及ぶ内容が本に出てくるたび、今まで経験したことがないほどの息苦しさを感じるようになってしまったのだ。

暑さが和らぎ、日が短くなって、「読書の秋」という言葉を耳にするようになっても、読書をいまだに遠く感じる。歯痒いし、正直に言ってとてもさみしい。けれども、こういった経験は珍しくないのかもしれない。もともと読書があまり得意でなかったり好きではないケースも含め、さまざまな理由で読書との距離がある人は多いはずだ。

突然読めなくなった私の場合は、離れてしまった読書との距離を少しでも縮めたいと願っている。特に意識している工夫もいくつかある。

・・・・・・・・・・・・・・・・

読書を誰かと「共有」する

・・・・・・・・・・・・・・・・

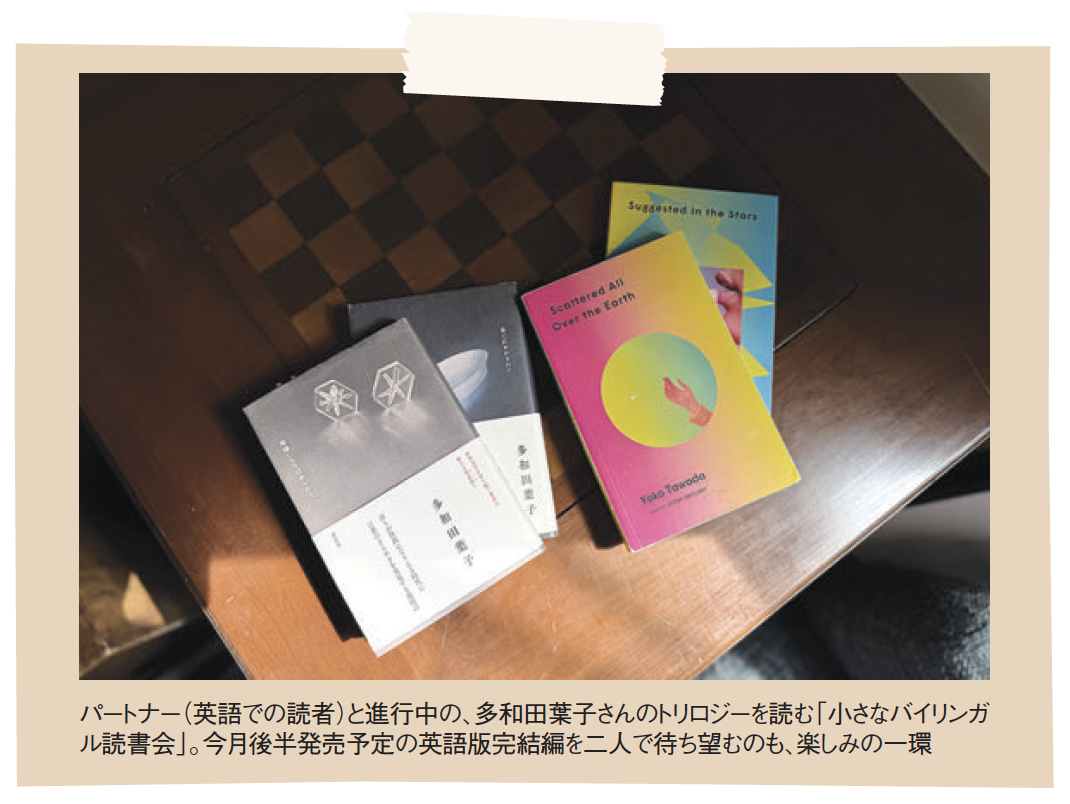

まずは、近くにいる親しい人や信頼できる人と同じ本を読む、「小さな読書会」をすること。といっても、日時を決めて企画や進行するような形式ばったものではなく、ふとタイミングを見つけては一章ずつ一緒に読み進め、読後には肩肘をはらずに思うことを交換し合う。それは日常的なおしゃべりとたいして変わらない、気ままなもの。

このように、普段から心を許している誰かと読書をともに進めることと、その後のひと時を気負わずに楽しむことを重視する。読書が本来持つ喜びや救い、そして広がりを思い出させてくれる。

二つ目は、前述の閉鎖性から得る安心感とは打って変わって、「クワイエットリーディング」や「サイレントリーディング」と呼ばれる公開イベントに参加してみること。これらはその名の通り、静寂の中黙々と読むことにフォーカスした集いである。くわえて、知らない人たちが集まる点は一般的な読書会と同じだが、参加者は各自が読みたい本・読んでいる本を持参する点も特異だろう。つまり読書そのものは共有するものの、本については縛りがない自由さが、心地よく読める環境をもたらす。

イベント後は、同じ本や興味をそそる本を読んでいる人を見つけて交流してもよいし、そのまま帰ってもよい。忙しい日常で読書の時間を確保しにくい人や、一人だと読書が進まない人には特におすすめしたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「聴く」読書を試してみる

・・・・・・・・・・・・・・・・

最後に、オーディオブックの活用もある。私は基本的には紙の本を目で読むのが好きではあるが、それが困難な今、耳で聴くことの可能性におおいに助けられている。もう一つの趣味であり、ざわざわしがちな心を落ち着かせる作業でもある編み物をしながら、オーディオブックを聴くのが習慣化してきた。私の場合は、3〜4時間で終わる短編が特にしっくりくる。ダイアログも重視している。そうやって、目で読む時とは異なる視点で作品を選んでいるのも、なんだか新鮮で楽しい。

ニューヨーク市の公共図書館は、オーディオブックの所蔵も充実している(英語中心)。ただし、図書館が一般公開しているオーディオブックは誰でも利用できるとはいえ、特に視覚障害者や非識字の人々にとってとりわけ重要なサービス。なので、予約待ちが長い人気書籍は避け、借り出しの延長をしないよう配慮しつつ、ありがたく利用している。

・・・・・・・・・・・・・・・・

自分なりの読書の秋を楽しむ

・・・・・・・・・・・・・・・・

こうして少しずつ工夫を重ねることで、以前のように「読書家」と言えるほどにはすぐには戻らなくても、読書を取り戻すことはできる。もしくは、生活や状況、気分に寄り添う新しい関係性を読書との間に見出すこともできる。そう考えたら、抱いていた焦りはだいぶ薄れてきた。

読む方法は一つではないし、正しいあり方もない。読書の秋──読み方や、その量やスピードなどにとらわれず、自分に合った形で楽しめたらいいのだと思う。

COOKIEHEAD

東京出身、2013年よりニューヨーク在住。ファッション業界で働くかたわら、市井のひととして、「木を見て森を見ず」になりがちなことを考え、文章を綴る。ブルックリンの自宅にて保護猫の隣で本を読む時間が、もっとも幸せ。

ウェブサイト: thelittlewhim.com

インスタグラム: @thelittlewhim