実は、今回で&#

気づけば、ニューヨーク市長選まであと一カ月を切った。執筆時点での各調査ではゾーラン候補の勝利が濃厚だと伝えられており、街を歩けば支持者の熱気も感じられる。

米国全体では依然としてトランプ政権下の混乱が続いている。対立や分断は深まる一方だ。それにもかかわらず、この街はどこか別の空気をまとっている。ニューヨークの多様性の厚みや政治的な特色は、こういった際に特に色濃く現れる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

ブルックリンで向けられた親指と中指

・・・・・・・・・・・・・・・・

とはいえ、この街が一辺倒なわけではもちろんない。実際に、同じ空間に渦巻く支持と反発を体感する出来事があった。

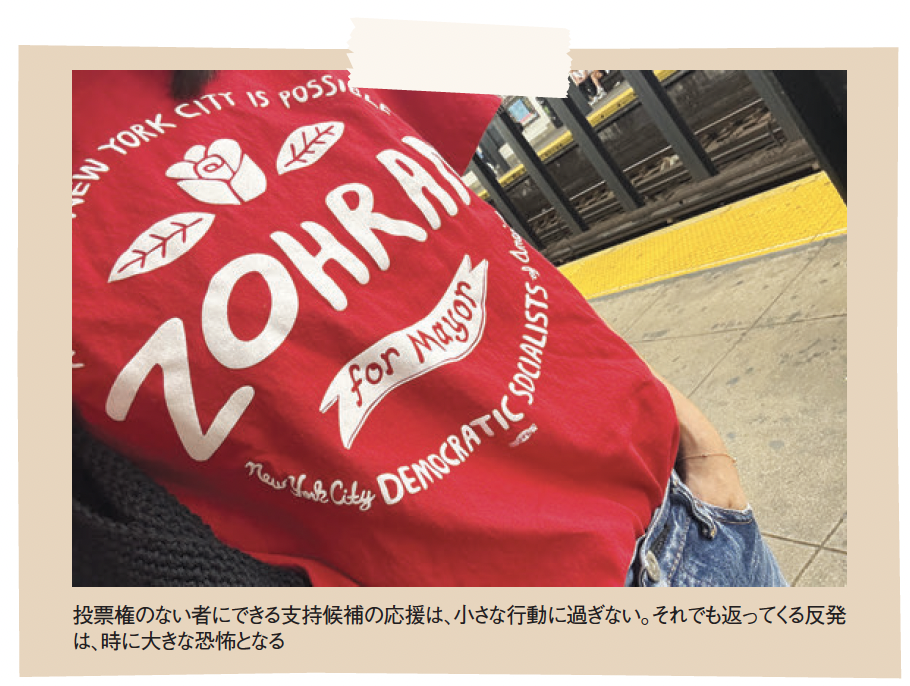

ある週末、私は民主社会主義団体が製作したゾーラン候補を支持するTシャツを着て、ブルックリンのとある地域を歩いていた。予備選では同候補が勝利したエリアである。道すがら、「いいね!」と声をかけられたり、目くばせとともに立てた親指を送られる。ところがある一人が、ふとすれ違いざまに「ゾーラン」と口にしながら私に向けて中指を突き立てたのだ。その人の体の大きさや威圧的な態度などから、私は自分を脆弱に感じた。

だからこそ、その人は私に中指を立てていいと思ったのだろうか。とっさの判断で、私は無言で過ぎ去った。

・・・・・・・・・・・・・・・・

選べない者が、選挙の争点にされる非対称性

・・・・・・・・・・・・・・・・

たった数秒のこととはいえ、この経験を通して改めて浮き彫りになったのは、移民である自分の立場から見える非対称性だ。

ゾーラン候補を応援しているものの投票権は持たない私にとって、民主社会主義団体からTシャツを買い、それを着て街を歩くという行動は、自分に可能な精一杯の関わり方の一つである。しかし言い方を変えると、できることは投票を伴わない応援にとどまる。おまけに、それを表明する自分に向けられた中指に私は実際に恐怖を覚え、やり過ごす選択をした。

どうして怯えたり身構えてしまうのか。その背景には、移民のなかには投票権を持たない人も少なくない一方で、選挙においてその存在は諸問題の原因に仕立て上げられやすい現実がある。移民は票集めの有効なカードの一枚として用いられるのだ。非移民の投票者や被選挙人は、移民をそうやって利用したところでさして痛くも痒くもないのだろう。

しかし、選ぶことができないうえに利用される側には、負担と理不尽さばかりが残る。将来への不安も募る。そこには、ただでさえ響きにくい弱い者たちの声をさらにひそめさせるに充分なほど、あまりに大きな非対称性が横たわっている。

そしてこれはニューヨークに限った話ではなく、たとえば日本でも似た構造が見える。難民や外国人労働者をはじめ移民に関する議論では、当事者である移民の声はほぼ聞かれないまま、「経済」や「労働力」、「治安」といった観点で一方的に論じられる。しかし、当事者にとっての主要な論点は「ライフ」──生活と人生──である。それを知ってか知らずか、投票権のない存在を選挙の争点にする卑怯さは、国を超えて共通してしまっている。

・・・・・・・・・・・・・・・・

誰かが声を持つ一方で、誰かが沈黙を強いられている現実を知る必要

・・・・・・・・・・・・・・・・

ニューヨークの街角での出来事は、現状を実感するほんのささいなことに過ぎなかったかもしれない。それでも私にとっては、「誰が声を持ち、誰が沈黙を強いられているのか」という不均衡を思い知らされる経験だった。日々の暮らしを少しずつ紡ぎ、他者と手を取り合いながらそれぞれ「ライフ」を築いていく──そんな当たり前のことを実現しようとする思いと結束に、反発の大きな声が挙がる。ときに、拡声器を持つような人物がそれをさらに鳴り渡らせる。その非情は、自分が住む街だけでなく日本というもう一つの現実と重なることで、さらにずしりと胸に沈む。

選挙まであとわずか。結果がどう転んでも、移民やさまざまな弱者には矛先が向けられ続け、くわえてほかの争点も現れるのだろう。そのたびに、声を奪われている人びとが置き去りにされてはいないだろうか──

この構造を作り出す象徴のようなあの中指を思い出すと、そんな問いが胸の奥で繰り返される。

COOKIEHEAD

東京出身、2013年よりニューヨーク在住。ファッション業界で働くかたわら、市井のひととして、「木を見て森を見ず」になりがちなことを考え、文章を綴る。ブルックリンの自宅にて保護猫の隣で本を読む時間が、もっとも幸せ。

ウェブサイト: thelittlewhim.com

インスタグラム: @thelittlewhim