すべてに意味&#

日本で生まれ育った者として、8月と聞いて思い浮かぶのは終戦記念日である。失われたものに思いを馳せ、過ちを繰り返さない意志を確かめる日として、毎年8月15日を迎える。

けれども米国に移り住んでからは、多様な人びととともに生きるなかで、それまでよりもっと複雑に絡み合った戦争の記憶を見知るようになった。そして一人の日本出身在米者として、より深く考察すべき責任を痛感する。「終戦」の日付にとどまらず、戦争はいつから始まっていたのか──つまり真珠湾攻撃のような転換点だけでなく、それ以前から日本が他国へと軍事的・政治的に深く関与し続けていた歴史を問い直すこと。日本が被った痛みだけでなく、日本の行為とその波紋に向き合うこと。さらには、「あの戦争」は終わっても、侵略や暴力がさまざまな形で今もなお続いている事実を受け止めること。そして、その多くに関わる米国のあり方を問い続けること。

とはいえ、これらすべてと真っ向から向き合うのはほぼ不可能である。知ろうとするほどに、かえってわからなくなることも増える。同時に、終戦から80年を迎える今年、私たちはいまだに、過ちを繰り返す脆さと隣り合わせで生きていることを思い知らされる。

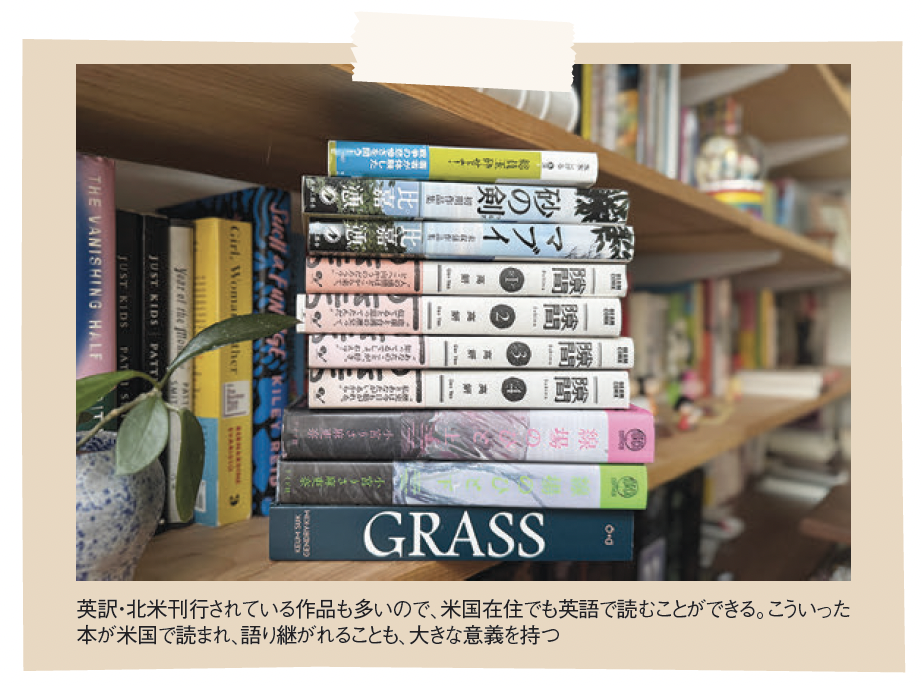

であれば、今年の8月15日は今一度立ち止まる日にしたい。そこで今回は、この節目を迎えるにあたり、表現を通して私たちに語りかける漫画やグラフィックノベルをいくつか紹介したいと思う。私たちが人びとの記憶を受け継ぎ、語ることやめないよう助けてくれる作品が多くあることを、知ってもらいたい。

『総員玉砕せよ!』(水木しげる)

太平洋戦争末期、南方戦線ニューブリテン島で従軍した著者の実体験に基づく。米国軍優勢のなか、玉砕を命じられた日本兵士たちの運命が克明に描かれる。その後日本を代表する漫画家になった水木は、従軍時に負傷した左腕を失っていることはよく知られているだろう。英訳書籍も刊行されている。

『隙間』1─4(高 妍)

台北で暮らす漫画家を目指す主人公が、度重なる悲しい出来事の痛みを胸に、沖縄の美大で留学生として過ごす1年間のストーリー。離れてみて改めて見えるようになる台湾とその民主主義、そして台湾と沖縄が経験してきた歴史の重なり。それらを、悩みや迷いを抱える若い主人公の視点から読者も追随することができる。

『線場のひと』上・下(小宮りさ麻吏奈)

国家という概念や戦争のもと、日本と米国の狭間に立たされた四人の物語は、ジャピオン読者には特に響くかもしれない。そして人のナショナリティーが決して二つに一つではないことに加え、セクシュアリティーの非バイナリー性も説く。戦争を生きるあまたの「普通の」人びとのなかに確かに存在するクイアネスにも光を当てる、希少で印象深い作品。

『マブイ』、『砂の剣』 (比嘉慂)

故郷の沖縄を描いてきた漫画家・比嘉慂(ひがすすむ)による二つの作品集。沖縄戦を題材にしたものが多いが、その戦慄の現場を捉えるより、翻弄された名もない人びとの人生や生活を丁寧に浮かび上がらせる。現在に続く基地問題に関する作品も読み応えがある。2023年には、この2冊を1冊にまとめた作品集が英訳刊行された。

『草 日本軍「慰安婦」のリビング・ヒストリー』(キム・ジェンドリ・グムスク、訳:都築寿美枝、李昤京)

韓国出身でフランス在住の作家が韓国語で記した作品。日本軍「慰安婦」であった自身の経験を人びとに伝えてきた李玉善(イ・オクソン)氏への取材を基にしている。対話する著者の像も同時に描くことで、今を生きる韓国人女性が当事者からの語りを受け継ぎ、自らが抱くとまどいを確認し、理解を深めていく形が構築されている点も秀逸。こちらも英訳されている。

目をそらさず、わかったふりをするのでもなく、わかろうと努め続ける──何十年経ってもその姿勢は手放さない。そんな時間を8月により多くの人びとが持てたら、と願う。『隙間』や『線場のひと』のように、私たちが往来する「隙間」や「線」を見つめ直す時間にもなるかもしれない。

COOKIEHEAD

東京出身、2013年よりニューヨーク在住。ファッション業界で働くかたわら、市井のひととして、「木を見て森を見ず」になりがちなことを考え、文章を綴る。ブルックリンの自宅にて保護猫の隣で本を読む時間が、もっとも幸せ。

ウェブサイト: thelittlewhim.com

インスタグラム: @thelittlewhim