世代を超えて&#

米国主要紙が選ぶ この秋注目の新刊

『The Wilderness』

Angela Flournoy (9/16発売)

全米図書賞ファイナリストの著者による待望の第二作で、五人の黒人女性たちの20年にわたる友情を描く物語。ニューヨークとロサンゼルスを舞台に、仕事、恋愛、家族といった現実に向き合いながら、若者から大人に成長する。姉妹の確執、予期せぬ妊娠、歴史修正を批判する声の高まり、レストラン経営など、それぞれの選択と葛藤が交差し、現代の不安定な政治・経済の状況と響き合う。鋭い観察眼とユーモアで、友情の複雑さと脆さを描き出す本作は、今の時代を映し出す必読の小説。

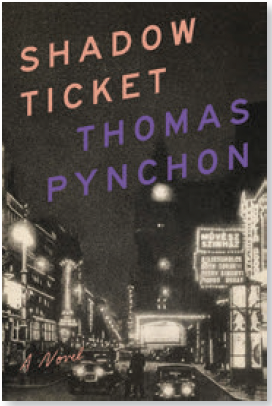

『Shadow Ticket』

Thomas Pynchon (10/7発売)

米国文学の巨匠トマス・ピンチョン、12年ぶりの長編。舞台は1932年、大恐慌下のミルウォーキー。私立探偵ヒックス・マクタガートは、失踪したチーズ産業財閥の令嬢を追うはずが、豪華客船に乗せられハンガリーまで流れ着く。ナチスやソ連スパイ、オカルト集団やアウトローのバイカーたちなどに遭遇し、次々と陰謀に巻き込まれ、現実離れした混沌の渦に翻弄される。歴史と虚構、諧謔と陰謀を交錯させるピンチョン節は健在。ニューヨーカーは「現代は現実が彼のフィクションに追い付いた」と評した。

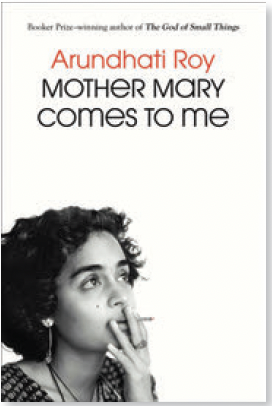

『Mother Mary Comes to Me』

Arundhati Roy (9/2発売)

ブッカー賞を受賞したインドの作家、初の回想録。2022年に亡くなった母との複雑で濃密な関係を描き出す。シングルマザーでありながら、教育者として学校を創設した母は、娘にとって「避難所であり嵐」だった。18歳で家を飛び出した著者が、母の死をきっかけに再び向き合うのは、愛憎が渦巻く記憶。幼少期から作家としての成功、国家との闘いまで、個人的体験と社会批評が交錯する。ガーディアンはグローバリゼーションや世界の変化まで浮かび上がらせる、勇敢で胸を打つ作品と評価する。

『Will There Ever Be Another You?』

Patricia Lockwood (9/23発売)

ブッカー賞ファイナリストで「並外れた才能の持ち主」(ニューヨークタイムズ)と評された作家による最新小説。パンデミックの最中、原因不明の病で心身をむしばまれた若い女性が、家族の喪失と自我の崩壊に向き合う姿を描く。現実が歪み、記憶や時間の観念すら覚束ない混沌の中で、彼女は新しい生き方を模索する。独特のユーモアと詩的感覚を融合させ、喪失と再生のあり方を鮮烈に描き出した。ニューヨークタイムズやワシントンポストなどから、今年の最注目作の一つに選ばれる。

気鋭の若手編集長が語る新書の魅力と今読みたい3冊

日本の新書は片手に収まるほどのカジュアルさで、軽やかに専門知の世界に誘ってくれる。ハヤカワ新書編集長・一ノ瀬翔太さんはまずその安さとコスパの良さが魅力だと指摘する。「新書は1000円前後で購入することができます。しかも、その道の第一人者や新進気鋭の著者が最新の知見を書いていて、情報が詰まっているんです」。

今年刊行の新書の中で、特にニューヨークの読者におすすめだというのは、岩波新書『文化が違えば、心も違う?』(北山忍)。日米文化の違いを論じる箇所は必読で「日本人は協調的と言われるが、どのような文化的背景から来ているのか。それを稲作文化や農村共同体の歴史など大きなスケールの視座から解説しています」。

続いて、担当書籍から推薦してもらった。発売後即重版したハヤカワ新書『幽霊の脳科学』(古谷博和)は、脳神経内科医の著者が怪談を分析するというユニークな内容。「幽霊はいろいろな条件がそろった時の脳の異常として解釈できるといいます。例えば、タクシーの乗客やヒッチハイカーが幽霊だったという怪談話がありますが、あれは運転手が単調な道路を走るうちに運転の動作を続けたまま一瞬眠ってしまい、夢と現実を混同することで生まれると分析しています」。

また、ハヤカワ新書『父と息子のスキンケア』(高殿円)は小説家の著者が高校生の息子がアラフィフの夫に化粧水のつけ方を教える場面に遭遇して企画が生まれた。「なぜ日本の男性はスキンケアをしてこなかったのか、社会構造やジェンダー論の観点から書かれています。メンズ専門の美容クリニックや男性学の社会学者の取材、編集者の1カ月間スキンケア実践リポートなど、盛りだくさんの内容です」。

「確かな専門性や独自の視点を持った方に書いてもらう。それがそのまま、そのテーマについて世の中の最大値になる」と一ノ瀬さん。著者の知見が結晶した一冊は、読者の思考の地平を広げてくれるだろう。