サッカー日本&#

SAKANAYA参上

ニューヨークの米系スーパー内に初の日本式鮮魚店

ベーカリー、精肉、チーズ、デリカ、ピザなど店内各所に専門ステーションを設け、スペシャリストが親身に応対するのがこのスーパーの特徴だが、その一つとして同店が提唱する、全米でも珍しい「日本式」の鮮魚コーナーSAKANAYAが目を引く。

涼味たっぷりにかき上げた砕氷の上に色鮮やかに並ぶのは真鯛、赤鯛、金目鯛、真鯵、シマアジ、イサキ、本鮪に秋刀魚、アンコウなど。中には赤矢柄のように日本人でさえ調理法がわからない珍しい魚もある。週3回豊洲の市場から直送される魚たちはいずれも鮮度抜群で生産地明記。注文すれば専門の職人さんが、その場で切り身や三枚に下ろしてくれる。

こんな嬉しいサービスの提供は、日本の魚屋さん「魚力」とのコラボによって実現した。魚力は、東京・立川に本社を置く創業105年の老舗。デパートやモールを中心に鮮魚店チェーンを展開(現90店舗)するほか寿司レストランも経営する。2006年に米国法人Uoriki Freshを発足。(本社ニュージャージー州)ウェグマンズとは2007年に同店が寿司を商品化した時からの付き合いだ。

「いらっしゃいませ!」と日本同様に威勢良く店頭で声をかけるのは、日本から派遣された佐藤成就さん。「日本の魚屋の販売技術や商品開発などのノウハウをウェグマンズのスタッフに教えるのが私の役目です。1年間かけて米国人のチーフを育成します」。その期待のチーフがエイドリアン・ハチンズさん。11年前にサンドイッチ・コーナーの見習いバイトから始めてウェグマンズ一筋。4年前に寿司コーナーのシェフに抜擢されて以来、日本式の魚の扱い方を習得してきたが、鮮魚を切ったり商品化する技術の講習は今回が初めて。「寿司シェフ時代にさばいた魚は計40尾でしたが、佐藤さんの指導では初日から17尾おろしました。全く違う仕事です。初心に帰って『魚屋一年生』からやり直しだと思っています」と気概を見せる。

SAKANAYAの構想は、アスタープレース店開設決定当初からあった。周到な準備期間には、シーフード部門の主任を東京に送り込んで「魚力」の店舗で研修させた。「いらっしゃいませ」の掛け声も体で覚えさせた。「声が大きすぎて日本のお客さんが怖がったほどです(笑)」。何よりも彼らを感動させたのは東京の店頭に飾られた取引業者の千社札。「漁師や市場や卸売業者が一体になっている。魚業界のコミュニティー結束の強さの表れです。ウェグマンズの思想とマッチすると思いました」

SAKANAYAでは、日本の魚の隣に地元産の魚も並ぶ。「米国にもいい魚はたくさんあります。日本の調理法を使えばみんな美味しく食べられます」と佐藤さん。例えば、東海岸沿岸で有名なヒラメ。「こちらでは廃棄されるエンガワも、こうやったら美味しく食べられるという方法を教えてあげれば、みなさん目の色が変わります」。

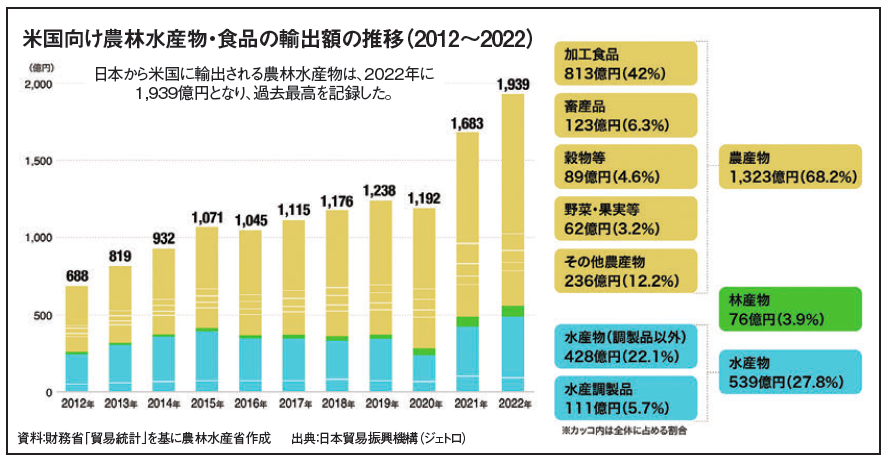

福島原発事故の処理水問題で9月の対中国水産物輸出は、前年同月比で90%余減を記録した。だが、反動で米国向けは増加している。同じ9月に米下院議員が共和・民主の党派を超えて日本の水産物輸入奨励キャンペーンに参加したのが追い風になっているのかもしれない。ウェグマンズ+魚力の新しい試みが奏功すれば、ニューヨーカーの間で新しい魚食習慣が根づく日も近いだろう。

左から中間業者CCLのカイルさん、SAKANAYAのエイドリアンさん、魚力の佐藤さん、壁巣さん、CCLのアダムさん

マグロは赤みから大トロまで身が厚くて新鮮

豊洲直送の新鮮な魚はその場で捌いてもらえる

昭和5年創業の鮮魚専門店・魚力

東武デパート池袋店(東京)